|

grandeza fundamental de María Émile Neubert SM Las grandezas de María pueden dividirse en dos grupos. El primer grupo lo forman las grandezas que son ante todo funciones: la maternidad divina, la maternidad espiritual, la mediación universal, el papel de María en el apostolado católico, su realeza universal. El segundo grupo comprende las grandezas que son privilegios concedidos a María en virtud o como consecuencia de sus funciones: la Inmaculada Concepción, la virginidad, la plenitud de gracia, etc. […] Significado de la maternidad divina

La grandeza fundamental de María, la que es la razón de ser de todas las demás, es la maternidad divina. Siguiendo el sentido común, la maternidad divina es la razón de ser no solamente de todas las demás grandezas, sino de la existencia misma de María: la Virgen no ha sido creada más que para ser Madre de Dios. De hecho, el Papa Pío IX en la bula La importancia excepcional de la maternidad divina demuestra claramente la necesidad de comprender bien su significado; comprenderlo mal, sería comprender mal todos los privilegios de la Virgen. Por otra parte, más que en cualquier otra grandeza de María, el espíritu se encuentra aquí frente a un misterio: el misterio de la Encarnación en toda su profundidad. Así pues, la cuestión desborda la doctrina mariana propiamente dicha y se extiende hasta el dominio de la cristología. […] El título de Madre de Dios no significa ni jamás ha significado en boca de los fieles lo que pretendió Nestorio en el siglo V, y lo que nos reprochan aún algunos protestantes y racionalistas, que nosotros consideramos a María como Madre de la divinidad, o como una especie de diosa semejante a las diosas de la mitología. Nosotros afirmamos que María es Madre de Dios y no Madre de la divinidad; Madre de una persona que es Dios, y no Madre de esta persona en cuanto Dios. Para comprender qué entendemos nosotros por maternidad divina es preciso comprender —en cuanto esto es posible, tratándose de un misterio— la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la persona de Jesús. […] Ahora bien, una unión, no idéntica,2 pero muy semejante, existe entre la humanidad y la divinidad de Nuestro Señor. Estas dos naturalezas no forman más que un todo, una sola persona, de manera que las acciones de ambas se atribuyen a esta persona. El mismo individuo podía decir: “Antes que Abraham fuera, yo existo” (Jn 8, 58) y “Mi alma está triste hasta la muerte” (Mt 26, 38). La persona a la cual pertenecen todas las acciones de Cristo es la persona divina. Todas sus acciones, pues, incluso las que eran ejecutadas por la naturaleza humana, tenían un mérito infinito como acciones que eran de un Dios. Se puede pues decir con toda verdad que Dios ha predicado, que Dios ha sufrido, que Dios fue crucificado. Por consiguiente se puede igualmente decir que Dios ha nacido. Ahora bien, la mujer de quien un ser nace, es su madre. Dios ha nacido de María; luego María es Madre de Dios. ¿Se diría que Jesús no recibió de María más que su cuerpo y no su divinidad? La objeción valdría en el caso de una unión moral, tal como la soñaba Nestorio, pero no en el caso de una unión substancial. Desde el momento que el cuerpo que ella formó era desde el primer instante el cuerpo de Dios, María es Madre de Dios. De nuestras madres no recibimos en realidad más que el cuerpo, y con todo, ¿no somos sus auténticos hijos?

Es verdad que la concepción de un cuerpo humano reclama naturalmente la creación y la infusión del alma, mientras que la concepción operada en María no reclama naturalmente la unión del Hijo de Dios con la humanidad que la Virgen concebía. No la reclamaba naturalmente, no: pero la reclamaba sobrenaturalmente, la reclamaba de una manera más sublime y más digna de Dios y de María de cuanto se puede dar en el orden natural. Era una concepción preparada por virtudes y privilegios únicos; una concepción virginal, como convenía a un Dios; una concepción por obra del Espíritu Santo, la cual según la explicación del ángel, haría del Hijo de María el Hijo mismo de Dios; una concepción consentida por la Virgen solamente después de haber recibido la promesa de que esta concepción terminaría con el alumbramiento de un Dios. María es pues realmente Madre de Dios como cualquier otra mujer que es madre de su hijo. Y en cierto modo, más aún. Y esto, en primer lugar, porque sola, sin el concurso de un padre, formó este cuerpo que desde el primer instante de su existencia era el cuerpo de Dios. Y en segundo lugar porque ella fue llamada a cooperar con esta función en condiciones únicas. ¿Hubo jamás una madre que, como María, fuese elegida por un futuro hijo y preparada por él para esta función? ¿Una madre que como María recibiera del cielo el anuncio de la misión reservada a su hijo y la invitación a consentir con esta misión? ¿Una madre que al igual que María cooperase con las intenciones de Dios sobre su hijo y sobre ella, y se sometiera plenamente a las consecuencias dolorosas de esta cooperación? En un primer vistazo superficial tal vez se sienta uno tentado de creer que se está jugando con las palabras cuando se llama a María Madre de Dios. Pero después de un atento examen se llega uno a preguntar si es posible concebir una maternidad tan auténtica y tan llena como fue la de María respecto al Hijo de Dios. ¿Se puede decir que todas estas explicaciones y comparaciones pueden satisfacer plenamente al espíritu? Si lo pudieran serían ciertamente falsas, porque harían desaparecer el misterio. Pero no hay mayor dificultad en admitir que María es verdaderamente Madre de Dios por haber dado a Jesús su cuerpo, que la que hay en creer que Jesús nos ha rescatado verdaderamente sacrificando por nosotros este cuerpo en la cruz, o en el profesar que él nos une realmente a su divinidad dándonos este cuerpo en alimento. En los tres casos el misterio es el mismo: el misterio de la unión hipostática. La razón puede explicar hasta un cierto punto su significado, la fe sola puede movernos a dar el asentimiento. La maternidad divina, verdad revelada

La idea de la maternidad divina sin el vocablo estaba ya contenida bastante claramente en el concepto primitivo. Esta idea en efecto resulta naturalmente de dos verdades familiares a los primitivos cristianos, a saber, que María era verdaderamente Madre de Jesús y que Jesús es a la vez Dios y hombre verdadero. Que María fuese considerada la Madre de Jesús por cristianos y judíos no hay duda alguna. Que Jesús su Hijo fuera hombre, todos lo admitían igualmente. Que fuera Dios, no tardó en ser evidente para los primeros fieles. Jesús había hablado y obrado como solo un Dios podía hacerlo: atribuyéndose derechos que ninguna criatura había osado arrogarse, predicando y mandando en su nombre, perdonando los pecados por su propia autoridad, haciendo milagros por virtud propia, expresándose con respecto a sus relaciones con Dios Padre como alguien que forma una sola cosa con Él. Si en un principio sus discípulos no vieron en Él más que el Mesías, hacia el fin de su vida mortal algunos por lo menos de entre ellos comenzaron a reconocer su divinidad, y después de su resurrección se pusieron a predicarla abiertamente. Ya antes de la composición de los Evangelios, por lo menos de los tres últimos, Pablo había proclamado a Jesús “el que es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos” (Rom 9, 5). Esta humanidad y esta divinidad que los primeros cristianos reconocían en el Hijo de María, se les mostraban unidas en Él con la unión más estrecha que pudiera concebirse, la que se llamará más tarde unión hipostática. De aquel mismo que acababa de ser bautizado en el Jordán el Padre había dicho: “Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido” (Mt 3, 17); y el mismo que acababa de pasar el lago en una barca, dijo al paralítico: “Hijo, tus pecados te son perdonados”; y como los fariseos se escandalizaran del poder de perdonar los pecados que él se arrogaba, poder que ellos reconocían a Dios solo, Jesús no dijo: “Dios que mora en mí“ o “Dios a quien yo estoy unido, perdona los pecados”, sino que reclama altamente para sí mismo tal poder: “Para que comprendáis que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados —dice al paralítico—: ‘Te digo: levántate, coge tu camilla y vete a tu casa’” (Mc 2, 1-2). Esta creencia de los primeros cristianos relativa a la unión substancial de la divinidad y de la humanidad en Jesús, la expresó san Pablo en un texto bien conocido: “Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido por hombre por su presencia” (Flp 2, 5-7). Luego, el Apóstol afirmaba reunidas en el mismo Cristo Jesús, la naturaleza divina y la naturaleza humana.

Ahora bien, por el hecho que a los ojos de los primeros cristianos Jesús era al mismo tiempo Dios y hombre y que había nacido de María, veían ciertamente en María lo que más tarde se designará con el título de Madre de Dios. La consecuencia sería rigurosa aún suponiendo que en los lugares en donde la Escritura menciona a la Madre de Jesús, no hiciera alusión a la divinidad de su Hijo. Pero de hecho la Escritura afirma la divinidad de Jesús, o por lo menos la supone, en varias ocasiones en que nombra a su Madre. Gabriel había dicho a María que llegaría a ser madre conservando intacta su virginidad, porque “el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios” (Lc 2, 35). Fuera cual fuese para los judíos de aquel tiempo el sentido de la expresión “Hijo de Dios”, está fuera de duda que la Virgen veía en este título algo más que una equivalencia del vocablo “Mesías”. El ángel en efecto le había explicado que el Mesías que nacería de ella respetaría su virginidad precisamente porque era el Hijo mismo de Dios. Está fuera de duda también que los primeros cristianos, que oían narrar o leían el relato de la Anunciación, daban a la expresión “Hijo de Dios” el sentido literal, el sentido pleno de segunda persona de la Santísima Trinidad, y por tanto María era para ellos, según la declaración del enviado divino, Madre de Dios.

En el episodio de la Visitación venían a saber que Isabel había dicho a su joven pariente: “¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?” (Lc 1, 43). Evidentemente Isabel daba a este vocablo Señor el sentido que ella había encontrado en todos los textos sagrados leídos u oídos por ella, es decir el de Dios. En el mismo capítulo en que encontramos la pregunta de Isabel, la palabra Señor se cita quince veces más, y siempre con el sentido de Dios. Y en particular en el saludo mismo de Isabel: “Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá” (Lc 1, 45). Ciertamente que los primeros cristianos entendían el vocablo Señor, de este versículo, igualmente en el sentido de Dios y además veían a María honrada como Madre de Dios. Recordaban además que el más grande de los profetas mesiánicos, Isaías, había predicho que “una virgen concebirá y dará a luz al Emmanuel, Dios con nosotros”. Poco importa la forma en que los contemporáneos de Isaías o el profeta mismo entendían que el Hijo de la Virgen sería Dios con nosotros. Para los primeros cristianos la palabra significaba el Dios hecho hombre, y para ellos pues la Virgen había concebido y dado a luz a Dios, y por lo tanto era Madre de Dios. Aún antes de la publicación de los Evangelios habían oído a Pablo decirles: “Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer” (Gal 4, 4). Luego esta mujer era Madre del Hijo de Dios. […] Grandeza inefable de la maternidad divina El título de Madre de Dios resuena tan familiarmente a nuestros oídos que no nos damos cuenta de su formidable grandeza. Pero por poco que reflexionemos sobre su significado, por poco que nos esforcemos en hacernos la idea que una pura criatura humana, una joven de nuestra estirpe, ha sido elegida para ser con toda realidad la Madre del Creador, nos sentimos sobrecogidos como por un vértigo. Recórrase la escala de todos los seres en estado de gracia, desde el niñito recién bautizado, a través de los innumerables grados de las almas mediocres, de las almas fervientes, de las almas santas y de las jerarquías celestiales, hasta aquel —hombre o ángel— que ocupe el primer grado entre los siervos de Dios, he aquí que a esta altura, un nuevo espacio se abre ante nuestra vista, inconmensurablemente más vasto que el que acabamos de recorrer, y que se extiende entre el más grande de los siervos de Dios y la Madre de Dios. Es que “la maternidad divina toca los confines de la divinidad”.3 Así lo explica santo Tomás: “la bienaventurada Virgen, por el hecho de su maternidad divina, posee una cierta dignidad infinita, por consecuencia del bien infinito que es Dios. Bajo este aspecto nada superior a Ella puede ser creado, como no puede existir nada superior a Dios”.4

Contemplando esta grandeza también los santos, después de haber acumulado los títulos, los epítetos, las comparaciones, terminan siempre por confesar que ninguna palabra humana puede expresarla, ninguna inteligencia humana puede comprenderla.5 Y en verdad ni María misma, aún más, ni la inteligencia creada de Nuestro Señor puede comprenderla enteramente,6 pues para comprender en toda su plenitud la dignidad de la Madre de Dios, sería preciso comprender plenamente la dignidad de Dios, su Hijo. Los mismos enemigos del culto de María, por lo menos los que han conservado la fe en la maternidad divina, han manifestado de vez en cuando su asombro ante semejante elevación. Lutero ha escrito de ella palabras que habría podido firmar un Padre de la Iglesia: “Esta maternidad divina —dice— le ha valido bienes tan altos, tan inmensos, que sobrepasan todo entendimiento. De aquí en efecto le viene todo honor, toda bienaventuranza, hasta ser, en la universalidad del género humano, la única persona que sea superior a todas, que no tiene igual, por el hecho que posee un tal Hijo en común con el Padre celestial… Este solo título de Madre de Dios contiene pues todo honor, pues nada se podría decir de ella ni anunciarle cosas más grandes, aunque se tuvieran tantas lenguas como flores y hierbas tiene la tierra, estrellas el cielo y granos de arena el mar”.7 Y en el siglo XIX el anglicano Pusey, después de haber disgustado a todos los fieles de su país por sus ataques contra la devoción mariana de la Iglesia romana, confiesa que había sido por decir así “sobrecogido de asombro la primera vez que como un relámpago, brilló ante su espíritu la verdad de que una criatura de nuestra estirpe había sido puesta tan cerca del Dios todopoderoso, por encima de los coros de los Ángeles y de los Arcángeles, de las Dominaciones y de las Potestades, por encima de los Querubines que aparecen tan cerca de Dios o de los Serafines con su ardiente amor… por encima de todos los seres creados…, sola y única en toda la creación y en todas las creaciones posibles, por el hecho de que, en su seno, el que por su divinidad es consubstancial al Padre, se había dignado, por su cuerpo, ser consubstancial con ella”.8 La Madre de Dios y la Santísima Trinidad Es posible sin embargo considerar algunos aspectos especiales de esta dignidad para mejor, no diríamos comprender, sino darnos cuenta de la sublimidad. Estos aspectos nos aparecerán en las relaciones de la Madre de Dios con la Santísima Trinidad, en las que existen entre la maternidad divina y los demás privilegios de María, y en las que la Virgen tiene con el resto de la creación. Al ser Madre de Dios, María vino a ser la Asociada del Padre en la generación de Jesús, en el sentido de que la misma persona que es Hijo de Dios es asimismo Hijo de ella. Verdad es que el Padre engendra este Hijo eternamente y como Dios; María lo da a luz en el tiempo y como hombre. Pero no hay dos seres engendrados, dos Hijos; el mismo es a la vez Dios y hombre. Y como el Padre no cesa de engendrar a su Hijo, en el mismo tiempo que María lo concebía como hombre, él lo engendraba como Dios. Lo mismo que el Padre, María puede decir de Jesús: “He aquí a mi Hijo muy amado en quien he puesto mis complacencias”. María puede además ser llamada la Hija privilegiada del Padre. Toda alma en estado de gracia es hija de Dios. Pero en razón de su maternidad divina, María lo es por muchos títulos del todo particulares:

1. Porque Dios la adoptó como Hija suya antes de todas las demás criaturas; antes, no con una anterioridad de tiempo —en Dios no hay tiempo, todas las cosas le están presentes a la vez— sino con una anterioridad de importancia, pues siendo Nuestro Señor “el primogénito entre muchos hermanos” (Rom 8, 29) y la idea de Hijo de Dios hecho hombre reclamando inmediatamente la idea de su Madre, he aquí que María es la primera en importancia entre todas las puras criaturas, la primogénita de todas las hijas de Dios, Dios la “escogió y la prefirió — elegit eam et praelegit eam”. 2. Porque sola, entre todas las hijas de Adán, concebida en gracia a causa de su vocación a la maternidad divina, fue Hija de Dios desde el primer momento de su existencia. 3. Porque ha sido amada por Dios y enriquecida de prerrogativas en una medida del todo excepcional. En este sentido se puede decir que es Hija única de Dios.9 Respecto al Hijo de Dios, María cumplió las funciones y gozó de los derechos de una madre respecto de su hijo. Como toda madre —mejor que toda madre, ya que Jesús era de ella sola—, ella formó de su substancia la substancia de su Hijo, ella se continuaba en él. Y después de haber dado la existencia humana a Aquel que creó el mundo, ella nutría con su leche a Aquel que alimenta a todas las criaturas, vestía al que reviste de luz a sus ángeles y de belleza a los lirios del campo, ella llevaba en sus brazos al que sostiene el universo. Más aún, ella mandaba al soberano Dueño del cielo y de la tierra, pues como verdadera madre, ejercía sobre él una verdadera autoridad. Y, como verdadera madre también, presidió su educación humana y poco a poco llevó al Hijo de Dios al pleno desarrollo de todas sus facultades. Pero sobre todo ella lo amaba; amó a Dios con un amor materno. Y pues María es verdadera Madre de Dios, Dios su Hijo cumplió para con ella todos los deberes de la piedad filial: le obedecía, la veneraba, la asistía y sobre todo la amaba, la amaba con un amor único, con un amor filial. Los autores antiguos llaman a veces a María Esposa del Verbo. En efecto: 1. Todas las almas fieles, especialmente las almas vírgenes, tienen a gala llamarse esposas de Jesús, porque se entregan enteramente a Él solo. La Virgen de las vírgenes será pues su esposa por excelencia. 2. Gracias a María se ha obrado, en cierto modo el desposorio entre el Verbo y la naturaleza humana, en el momento de la Encarnación. 3. María es la nueva Eva al lado del nuevo Adán, Jesucristo. 4. Ella es la figura de la Iglesia, la esposa inmaculada de Cristo. Hoy, sin embargo, como damos a María generalmente el título de Esposa del Espíritu Santo, y como parece contradictorio llamar a la Virgen a la vez Esposa y Madre de Jesús, casi ya no se la designa con este título.

Gracias a la maternidad divina, María llegó a ser la Esposa del Espíritu Santo. Fue, en efecto, por obra del Espíritu Santo como concibió a Jesús. Verdad es que toda la Santísima Trinidad cooperó en el milagro que la hizo fecunda; no obstante se le atribuye por apropiación al Espíritu Santo porque es ante todo una obra de amor y el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Por otra parte el hecho de que el Padre y el Hijo han cooperado en la producción de la humanidad de Jesús no quita nada a la acción del Espíritu Santo y con toda verdad decimos todos los días en el Símbolo de los Apóstoles “que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen”, saludando a María con el título de Esposa del Espíritu Santo. El mismo Papa León XIII, en la encíclica Divinum Illud, llama a María “Esposa inmaculada del Espíritu Santo”. Si elevando a María a la dignidad de Madre de Dios, las tres Personas divinas han entablado con ella relaciones de una sublimidad incomprensible, por otra parte María, a causa de esta misma maternidad procura a las Personas divinas una gloria nueva y única. Por lo que a veces se la ha llamado Complemento de la Santísima Trinidad.11 No es que falte algo a la adorable Trinidad. Intrínsecamente—es decir en sí mismo— Dios es infinitamente completo, infinitamente perfecto,infinitamente bienaventurado. Pero extrínsecamente —en la gloria y en el amor que recibe la Trinidad santa del exterior y en su acción sobre el exterior— María aporta un concurso especialísimo, como instrumento desde luego, y no como causa principal. Gracias a la maternidad divina de María, el Padre adquiere sobre el Hijo, que es igual a Él en su naturaleza y en sus perfecciones, una autoridad real. Del Hijo encarnado recibe muestras de respeto, de sumisión y de abandono, homenajes de adoración y de amor, superiores a los que le prestan todas las criaturas juntas. Oye proclamar al Hijo: “Mi Padre es mayor que yo” (Jn 14, 28). Lo ve ofrecerle el único sacrificio digno de él: “Por eso, al entrar él en el mundo dice: Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo; no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije: He aquí que vengo —pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí— para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad” (Heb 10, 5-7). Sabe que está siempre ocupado en revelar a su Padre a los hombres, en invitarlos a abandonarse a Él con toda confianza, a suplicarle todos los días: “Padre nuestro que estás en el cielo”. Por su parte los hombres comprenden mejor al Padre después que, por María, han conocido a su Hijo, y sienten instintivamente que este Padre celestial es verdaderamente su Padre viendo cerca de Él a su Madre celestial. La maternidad divina de María da al Hijo una existencia nueva, existencia temporal. Gracias a esta maternidad, el Hijo puede rendir a su Padre estos homenajes de sumisión y de adoración, de reconocimiento y de reparación que su naturaleza divina no le permite ofrecer; homenajes reales puesto que vienen de una naturaleza inferior y sin embargo infinitamente gratos porque son ofrecidos por una Persona divina.

Respecto a los hombres, la maternidad divina ha hecho del Hijo el Predilecto de la humanidad. Si hacia el Hijo antes que al Padre y al Espíritu Santo se dirigen nuestros pensamientos, nuestros afectos y voluntades; si por el Hijo se vive, se trabaja, se inmola y se muere; si al pensamiento del Hijo crucificado los mártires han dado alegremente su vida; si al Hijo, Esposo de las almas, se sienten inclinadas las vírgenes a consagrar su pureza; si hacia el Hijo Eucaristía se vuelven los votos ardientes de millares de niños inocentes y de almas amantes de toda edad y condición; si al Hijo consolador, fuerza y vida, recurren los que sufren, los que están cansados y desanimados; si el Hijo es el centro de nuestras almas, el centro de la religión y el centro de la humanidad, ¿no se lo debe acaso a la maternidad divina? En fin, gracias a la maternidad divina de María el Espíritu Santo, infecundo en cuanto a las procesiones divinas, recibe una fecundidad respecto al Hijo, contribuyendo a darle un cuerpo. Hace de este Hijo el gran Adorador del Padre y el Predilecto de la humanidad y recibe sobre el Hijo una autoridad a la cual este Hijo se somete durante toda su vida como lo insinúa el Evangelio: “Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu” (Mt 4, 1); y, “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido” (Lc 4, 18). Respecto a los hombres, el Espíritu Santo ejerce por María una fecundidad análoga, engendrando con ella, fortificando y llevando a su perfección la vida de Jesús en las almas. Por su naturaleza María está infinitamente por debajo de la divinidad. Pero por sus funciones —aunque aquí tampoco se debe olvidar que entre ella y Dios existe toda la distancia que separa el agente principal del instrumento—, ¿no ha sido introducida, en cierto modo, en la familia misma de Dios y colocada muy cerquita de la adorable Trinidad? Lo que demuestra en segundo lugar la grandeza de la maternidad divina son las relaciones entre este privilegio y los demás privilegios de la Madre de Dios. Cada uno de estos privilegios coloca a María en un puesto preeminente. Entre todas las criaturas humanas ella sola ha sido concebida sin pecado; ella sola ha sido libre de toda concupiscencia; ella sola ha correspondido siempre plenamente a los más pequeños deseos de Dios; ella sola es llena de gracia; ella sola es virgen y madre; ella sola ha sido interrogada para dar su consentimiento al rescate del mundo; ella sola es la distribuidora de todas las gracias. Ahora bien, todos estos privilegios dependen estrechamente de su maternidad divina; o son la preparación o la consecuencia y ninguno de ellos le habría sido concedido sin esta maternidad. Luego, si las condiciones o los efectos de esta maternidad son unas prerrogativas tan gloriosas y tan excepcionales que cada una de ellas bastaría para hacer de la Virgen una criatura absolutamente única, ¿qué será pues esta maternidad misma? La Madre de Dios y el resto de la creación La grandeza de la maternidad divina resalta en tercer lugar por el puesto al cual eleva a María respecto al resto de la creación. El carácter extraordinario de este puesto no admite la menor duda: todas las demás criaturas, aún los más sublimes serafines, no son más que siervos de Dios; María es Madre de Dios. Ahora bien, millones de siervos no valen lo que una madre. Quiso el Creador elevar a sus siervos a la dignidad de hijos de Dios. Por una filiación adoptiva, sin duda, pero filiación que no es como las adopciones humanas una simple ficción legal. Pues es una realidad íntima que toca el fondo mismo del ser, comunicándonos la vida de nuestro Padre celestial y haciéndonos “partícipes de la naturaleza divina” (2 Pe 1, 4). Dignidad incomparable, desde luego.

Sin embargo, la dignidad de la maternidad divina supera inmensamente la dignidad de hijo de Dios. No solo porque en toda familia la dignidad de la madre es superior a la de los hijos, sino sobre todo porque el orden de la maternidad divina está muy por encima, a una altura inconcebible, del de nuestra filiación. Pues si nuestra filiación supera por su realidad como por su dignidad a toda otra adopción, sigue siendo siempre una filiación adoptiva, pues solo Jesús es Hijo de Dios por naturaleza. Pero María no es Madre adoptiva del Hijo de Dios sino que es su Madre verdadera. Por la maternidad divina, María pertenece al orden hipostático. No a la unión sino al orden hipostático, es decir, al conjunto de realidades orientadas directamente hacia esta unión del mismo modo que el orden de la gracia comprende el conjunto de realidades orientadas directamente hacia la unión con Dios por la gracia habitual. En efecto, María, Madre de Jesús, proporcionó uno de los dos elementos de la unión hipostática, la naturaleza humana de Cristo, la cual desde el primer instante estuvo unida hipostáticamente a la divinidad del Verbo. Ahora bien, del mismo modo que el orden de la gracia se cierne a una altura inconmensurable sobre el orden de la vida natural, así el orden de la unión hipostática se eleva también a una altura inconmensurable sobre el orden de la gracia e incluso sobre el de la gloria. María ocupa pues un lugar aparte en la creación, infinitamente por debajo de Dios, pero incomparablemente por encima de toda otra criatura. La primera vez que uno lee ciertas expresiones de los santos exaltando la grandeza de María, afirmando que Dios la preferiría a todas las demás criaturas juntas, que le ha dado una gracia superior a la de todos los ángeles y santos juntos, puede venirle la tentación de considerar estas expresiones como exageraciones. Sin embargo, lo maravilloso no es que la Madre de Dios sea superior al conjunto de las demás criaturas, sino que una criatura haya sido elevada a la dignidad de Madre de Dios. La maternidad divina, función de amor La maternidad divina es una grandeza tan sublime que se corre el riesgo de no ver en ella más que la sublimidad y olvidar que, como toda verdadera maternidad —y más que cualquier otra— es también una función de amor. Se encuentran autores que afirman que al más grande de sus privilegios, la humilde Virgen habría preferido tal otro, su Inmaculada Concepción, su virginidad, su participación a los sufrimientos de Cristo. Este modo de ver parece justificarlo las mismas palabras de Nuestro Señor y de la Santísima Virgen. A la mujer del pueblo que arrebatada de entusiasmo a la vista del poder y de la sabiduría de Jesús había gritado: “Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron”, el Maestro respondió: “Bienaventurado más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica” (Lc 11, 27-28). ¿No ha declarado acaso por esta rectificación que por encima de la bienaventuranza de la maternidad divina se halla la bienaventuranza de la fidelidad a la palabra de Dios? María misma no ha mostrado que ella prefería su virginidad a la maternidad divina cuando respondió a Gabriel que le anunciaba que sería Madre de Dios: “¿Cómo puede ser esto, si yo no conozco varón?” (Lc 1, 34).

Tales interpretaciones carecen de fundamento. La respuesta de Jesús a la mujer que la alababa, tenía por objeto combatir en ella y en los que la rodeaban un prejuicio inveterado en el espíritu de los judíos: que los lazos de parentesco eran superiores, para ellos, a la conducta personal. Significaba simplemente: vale más practicar la ley de Dios que ser madre de un profeta. Jesús no pretendía definir nada respecto a la maternidad divina de María, que por otra parte ignoraban la mujer y la muchedumbre. Respecto a la cuestión levantada por María a Gabriel, es una pregunta para que le explique, no una objeción. María quería saber cómo ella cooperaría en las intenciones de Dios sobre ella, siendo virgen; no le viene a la mente que Dios le pida el abandono del voto de virginidad que él mismo le ha sugerido; y si esta idea se le hubiera presentado, no habría sido tan insensata para preferir sus atractivos personales a los deseos de Dios.12 No se puede pues apoyarse sobre estos argumentos escriturísticos, es necesario examinar la cuestión en sí misma. Si no se considera en la maternidad divina más que el aspecto fisiológico —aún así sería superior como dignidad a la filiación adoptiva— el menor grado de gracia santificante sería preferible evidentemente, y María habría puesto sin duda alguna por encima de semejante honor la bienaventuranza que otros privilegios le conferían: por ejemplo, la Inmaculada Concepción, que le valió el ser siempre la predilecta de Dios, capaz de amar tiernamente a su Creador desde el primer momento de su existencia; su virginidad, que le permitió amar a Dios sin divisiones; su asociación a Cristo paciente, que le proporcionó la ocasión de dar a Dios la prueba suprema de su amor. Pero si se considera la maternidad divina en su realidad concreta, tal cual ha sido querida y realizada por Dios y por María, con todos los privilegios y las gracias que ha traído consigo para la Virgen, esta maternidad le es infinitamente querida. Por esto, bajo la inspiración del Espíritu Santo, prorrumpió Isabel: “Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá”. Y María misma transportada por un entusiasmo divino: “Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu está transportado de gozo en Dios mi salvador, he aquí que todas las generaciones me llamarán bienaventurada” (Lc 1, 45-48). La maternidad divina ha llenado tanto de gozo el corazón de María no solo porque Dios ha querido añadir a ella toda suerte de favores sobrenaturales, sino que dicha maternidad, ha sido necesariamente, por las exigencias de la naturaleza, la fuente de un gozo infinito para María. En efecto, la maternidad divina respecto al Hijo de Dios encarnado lleva consigo todo lo que es una verdadera madre humana respecto a su hijito. Ahora bien, toda verdadera maternidad humana encierra un amor único por parte de la madre hacia su hijo, y reclama como consecuencia por parte del hijo un amor único hacia su madre. Sin este amor la maternidad no es más que una maternidad animal, una maternidad monstruosa en un ser humano. Madre de Cristo por una verdadera maternidad humana, María debía pues amar a su Hijo. Debía amarlo por entero. Una madre humana no ama solamente el cuerpo de su niño, sino más aún su alma. Para amar a su Hijo por entero, María debía amar no solamente la humanidad de Jesús, sino sobre todo su divinidad. Debía pues necesariamente estar en estado de gracia. Y Jesús, por entero, Dios y hombre, debía amar a su Madre, pues era por entero su Hijo. De nuevo por esta razón era preciso que poseyera la gracia; pues, ¿cómo habría podido amarla como Dios si hubiera sido su enemiga? Así es como lo ha comprendido toda la tradición cristiana. Siempre ha afirmado que el Todopoderoso ha hecho de María una digna Madre de Dios. Así san Agustín, que después de haber declarado que el parentesco maternal no habría aprovechado nada a María si la Virgen no hubiera llevado más felizmente a Cristo en el corazón que en el seno,13 escribe: “Cuando se habla de pecado, yo no admito que pueda haber cuestión referente a la Santísima Virgen y esto, por el honor del Señor”. Por el honor del Señor, luego a causa de la maternidad divina. Y en otra parte: “Se concedió a María una tan grande gracia porque mereció concebir y dar a luz a Dios”.14

Es lo que la Iglesia misma profesa en su liturgia y en sus documentos oficiales. “Dios —nos dice en la oración de la fiesta de la Inmaculada Concepción— Dios, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen habéis preparado una morada digna a vuestro Hijo…”; y en la oración siguiente a la antífona de la Salve Regina, “Dios Todopoderoso que habéis preparado por la cooperación del Espíritu Santo, el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen María, para que mereciese ser la morada digna de vuestro Hijo”. La bula Ineffabilis que definió la Inmaculada Concepción enseña la misma doctrina: “Convenía absolutamente —se dice en ella— que una Madre tan venerable brillase siempre con los esplendores de la más perfecta santidad”. No solamente exigía la maternidad divina, según la Iglesia, el estado de gracia sino que la exigía en el grado más elevado posible. Es lo que afirma expresamente la Iglesia en la bula Ineffabilis a propósito de la plenitud de la gracia de María. Pues Dios debía amar a su Madre inmensamente más que a criatura alguna, y María debía amar a su Hijo inmensamente más que a criatura alguna. Para que en todas las circunstancias de su vida María pudiera amar a su Hijo con toda la perfección concebible, con toda la pureza, toda la fuerza, toda la continuidad posible, Dios le concedió al lado de esta plenitud de gracia muchos otros privilegios del todo excepcionales. Para que ella pudiese amarlo desde el primer momento de su existencia, la creó inmaculada; para que pudiera amarlo sin ser frenada en el ímpetu de su amor, la exentó de la concupiscencia; para hacerla capaz de amarlo sin desfallecimientos, la preservó de toda imperfección; para amarlo sin división la hizo la Virgen de las vírgenes; para permitirle que lo amara con un amor que llegó hasta su manifestación suprema, la asoció a su Pasión redentora; con el amor de todo su ser unió sin tardanza su cuerpo glorioso a su alma bienaventurada; con un amor que se comunica a todas las criaturas, la constituyó Madre de los hombres y dispensadora de todas las gracias. Función de amor por voluntad de Dios, la maternidad divina lo es en todos los estadios de su ejercicio. Fue el amor el que preparó a María para recibir este privilegio; un amor que sobrepujaba desde la Inmaculada Concepción al de los serafines, y creciendo a cada momento hasta la llegada del mensajero que vino a anunciar su elección. Este amor, podemos decirlo con los santos y con la misma Iglesia, mereció a María esta infinita dignidad. Mereció, no absolutamente hablando, pues una dignidad tan alta no podía ser merecida en rigor de justicia por ninguna pura criatura; pero merecida con un mérito de conveniencia, porque María correspondió lo más perfectamente posible a todas las gracias de esta maternidad.

Fue también en una perfecta disposición de amor como María recibió esta incomparable dignidad. San Lucas nos muestra a Gabriel anunciándole los designios de Dios sobre ella y María pidiendo explicaciones al ángel para hacerse cargo perfectamente de los deseos divinos. Ella sabía por los profetas, por Gabriel y por las luces que Dios no podía menos de darle, lo que su consentimiento encerraba para ella. Pero la voluntad de Dios era manifiesta y la Virgen no supo responder más que una sola palabra: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”. Palabra de obediencia, palabra de amor, pues amar a Dios es hacer su voluntad; palabra de un amor incomprensible que permitía al Hijo de Dios realizar por su medio su incomprensible obra de amor. No solamente por su intensidad el amor de María para con Dios fue un amor singular, sino también por su tonalidad especial: que fue precisamente un amor materno. Hay sobre la tierra almas muy santas, y en el cielo hay millones de espíritus sublimes en los cuales no hubo jamás mancha. Sin embargo, su amor a Jesús no tendrá jamás la tonalidad del amor de María, pues solo este es un amor materno. María y solo María puede amar a Dios como a su Hijo. El amor de la joven Virgen de Nazaret por el pequeño ser que durante nueve meses lleva y forma en su seno; el amor de la tierna Madre contemplando en el pesebre o estrechando contra su corazón al más bello de los hijos de los hombres; el amor de la Madre del divino Adolescente, derramándose durante largos años en una inefable intimidad; el amor de la Madre del Mesías, siguiendo ansiosamente los triunfos y los reveses del apostolado de su Hijo; el amor de la Madre dolorosa, uniéndose al sacrificio de la divina Víctima. ¿Qué son todos estos amores, sino amores de la Madre de Dios? ¿María los habría conocido sin su divina maternidad? Poder amar a Dios con un amor tan singular fue la primera bienaventuranza que la maternidad divina le valió a María. He aquí otra no menos grande: saberse amada por Dios con un amor más singular todavía. Si el Hijo de Dios quiso que María fuera una digna Madre de Dios, es que Él mismo desde luego quiso mostrarse un digno Hijo de su Madre y por consiguiente quiso amar a su Madre con el amor filial que reside en un Dios. ¡Cuál no debió ser el consuelo de María al verse amada con un amor tan singular! […] Hubo además entre el amor de Jesús por María y su amor por los demás elegidos, una diferencia no solo de grado sino también de naturaleza. A las demás criaturas, el Hijo de Dios las ama como se ama a siervos, a hermanos de adopción; en cambio ama a María como a su verdadera Madre. La ama, y a ella sola, con un amor filial. Oír a Jesús que le dice Madre mía, ver al Hijo de Dios primero como Niño pequeño, después Adolescente, después Hombre adulto, manifestarle las muestras de un amor filial infinito; saber que él la amó con este amor filial desde toda la eternidad y que este amor no tendrá jamás fin, que siempre Jesús será su Hijo, que siempre será ella su Madre, ¡oh infinita bienaventuranza! Considerando pues la maternidad divina, no bajo el aspecto abstracto de una relación física con la humanidad de Cristo; si, en lugar de separar lo que Dios ha unido, se la contempla en su realidad concreta, tal cual es y debía ser, ¿quién no ve que entre todos los privilegios de la Virgen, es la maternidad la que obtuvo sus preferencias? ¿Qué otro privilegio le permitió amar tanto a Dios y ser tan amada por Dios? Puntos de vista católico y protestante Entre los protestantes, los que conservan intacta la fe en el misterio de la Encarnación admiten la maternidad de María. Sin embargo, no ven en ella —como nosotros— una fuente de grandezas incomparables para la Virgen. Para ellos María es casi un instrumento físico de la Encarnación: para encarnarse el Verbo era necesario que naciera de una mujer; María ha sido esta mujer, pero cualquier otra mujer habría podido servir para el mismo fin. Fue para ella desde luego una distinción ser llamada a semejante función, pero de ello no le viene ningún mérito real […]. Muy distinta es la actitud de los católicos y de cierto número de cismáticos de Oriente. A sus ojos María ha sido elegida no como un instrumento físico en vista de una obra material, sino como instrumento moral, consciente y libre, de un misterio divino; ha sido preparada en cuanto a su cuerpo para formar el cuerpo de Jesús, y sobre todo en cuanto a su alma para ser una digna Madre de Dios.

Hemos visto ya como la actitud católica se justifica en la Sagrada Escritura. Está asimismo justificada por la conducta general de Dios para con sus instrumentos en sus obras de misericordia. Cuando Dios se sirve de un hombre para castigar a los culpables, lo emplea generalmente como un instrumento inconsciente y no lo eleva a una perfección especial. Los madianitas y los filisteos en el Antiguo Testamento pudieron muy bien castigar a los israelitas por su idolatría; y, Atila en el Nuevo Testamento pudo ser el azote de Dios efectivo para los cristianos, sin que por ello sus hombres fueran unos santos. Pero cuando se trata de designios de misericordia, Dios en general no se sirve de hombres como instrumentos ciegos. No tiene necesidad de nadie para cumplir sus voluntades, pero se complace en llamar a ciertos hombres para ser cooperadores libres de sus obras de amor; y en este caso los que elige, los prepara para su misión por medio de gracias y de aptitudes especiales, y cuanto más sublime es esta misión, más excepcionales son las gracias y las aptitudes. De los once que eligió para continuar su obra hizo unos santos. Y cada vez que quiere establecer en su Iglesia una obra grande de amor, suscita como colaborador a un hombre de una virtud extraordinaria; recuérdense los fundadores de las órdenes religiosas o los grandes reformadores. ¿Habría podido acaso no obrar del mismo modo respecto de aquella que iba a ser instrumento de su más grande obra de amor hacia los hombres? ¿Qué son todas las demás obras comparadas con la Encarnación? ¿Son acaso otra cosa que preparaciones o consecuencias parciales? Si con respecto a sus misiones secundarias, ha tenido siempre la preocupación de prepararse “dignos ministros” (2 Cor 3, 6) ¿qué no habrá debido hacer por la criatura que ha elegido desde toda la eternidad en vista de esta obra infinita, de la obra alrededor de la cual gravita toda la historia del cielo y de la tierra? La actitud de los católicos con relación a María Santísima es la única compatible con nuestra idea del amor de un hijo —sobre todo de un hijo como Jesús— para con su madre. La madre es la obra maestra de Dios. Criatura maravillosa, inefablemente dulce y tierna, amante y sagrada. Para formar a su hijo, da no solamente su cooperación física, sino más aún la cooperación de su inteligencia, de su corazón y de su voluntad, de todo lo que ella tiene en sí misma para traspasarlo al pequeño ser que es su continuación. Nada se da tanto, ni por tan largo tiempo, ni a costa de tantos esfuerzos, sacrificios y angustias. ¿Qué otro amor creado igualará jamás al suyo?

Al amor materno corresponde la piedad filial. Todo hijo bien nacido venera y ama a su madre como a un ser infinitamente santo para él. Podrá tener defectos; no importa, es su madre, ella es soberanamente digna de respeto y de amor. El niño conocerá otros sentimientos en su vida, algunos más apasionantes, a los que tal vez cederá en detrimento de su piedad filial. Pero no los conocerá jamás tan puros y desinteresados, tan duraderos, tan pacificantes y tan ennoblecedores, al menos en el orden natural. En donde la piedad filial no ha arraigado jamás faltará alguna cosa esencial al alma aún más recta. En donde ha dejado de existir, toda nobleza se ha borrado para siempre. En donde persiste, aunque sea en medio del vicio, continúa brillando siempre la esperanza de una resurrección. Es Dios quien ha creado la madre y ha hecho de ella esta maravilla; es Dios quien ha creado la piedad filial y la ha puesto en el corazón de todo hijo. Y para que este no olvide jamás sus deberes para con su madre, Dios ha impuesto un mandamiento especial y lo puso al principio de la segunda Tabla de la Ley. En el Nuevo Testamento el Hijo de Dios hecho hombre ha reivindicado altamente sus derechos contra las deformaciones hipócritas de los fariseos (Mt 15, 4-6; Mc 7, 10-13). ¿Y este mismo Hijo de Dios no habría comprendido las infinitas delicadezas del amor materno ni las sagradas obligaciones de la piedad filial? Nosotros aun con lo malos que somos, si pudiéramos daríamos a nuestras madres todas las perfecciones posibles. ¿Y el Hijo de Dios tendría menos amor a su Madre que nosotros a las nuestras? ¿No la habrá honrado todo lo que estaba en su mano? ¿Qué es el concepto católico de la Madre de Dios sino la convicción de que Jesús ha sido un Hijo perfecto, sino el triunfo de la piedad filial? Y el concepto protestante, ¿qué sino la suposición de que la piedad filial no es una virtud o que Jesús habría sido un mal hijo, en todo caso un hijo que no ha comprendido uno de los sentimientos más delicados y más puros del corazón humano? […]. Lo que nos hemos esforzado por contemplar en las páginas precedentes nos deja entrever, si bien muy vagamente, qué gloria incomprensible, qué felicidad sin límites deben ser las de la Madre de Dios. Ahora bien, de esta gloria y de esta felicidad participamos nosotros, pues María nos pertenece. No fue entre los ángeles, sino en nuestra estirpe caída, entre nuestras hermanas en Adán, Dios ha escogido una criatura para hacerla su Madre, para elevarla a un rango, adornarla de una belleza, amarla con un amor que sobrepuja todo lo que jamás ha hecho por las demás inteligencias celestiales. Hay además en la maternidad divina, algo que nos toca más de cerca aun que este honor: la Madre de Dios es también Madre nuestra. Veremos que es por el hecho de ser Madre de Dios que María es nuestra Madre. “Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios”, dicen los Padres de la Iglesia. Nosotros podemos añadir: “Haciéndose hombre, Dios tomó una Madre humana, para que el hombre tuviera por Madre una Madre de Dios”.

Notas.- 1. Editions Spes, París, 1945. 2. El alma humana normalmente no constituye una persona sino unida al cuerpo, mientras que el Hijo de Dios era una persona antes de su unión con la naturaleza humana. 3. Cayetano, Commentaires de la Somme, 2, 2, q. 103, a. 4, ad. 2. 4. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, q. 25, a. 6, ad. 4. 5. Terrien, La mère de Dieu, t. I, c. 2. 6. Bula Ineffabilis. 7. Super Magnificat, citado por A. Nicolas, La Vierge Maried’après l’Évangile, p. 13. 8. Eirenikon, II, p. 24. 9. María es Hija no solamente del Padre sino de toda la Santísima Trinidad. Sin embargo, como la paternidad es atribuida a la primera persona —por apropiación, siguiendo la terminología de los teólogos— se puede decir también, por apropiación, que María es la Hija privilegiada de Dios Padre. 10. Ver Terrien, op. cit., t. I, c. 3. 11. La expresión Complemento de la Santísima Trinidad es tal vez un tanto ambigua: podría implicar que la Santísima Trinidad tiene necesidad de ser completada y que la Santísima Virgen es como una cuarta persona en la divinidad. Pero diciendo: Complemento extrínseco de la Santísima Trinidad, el epíteto descarta cualquier suposición de ese género. 12. Ver E. Neubert, Vie de Marie, Ed. Salvator, p. 134-137, 35-36. 13. Cf. De sancta virginitate, c. 3. 14. Cf. De natura et gratia, c. 36.

|

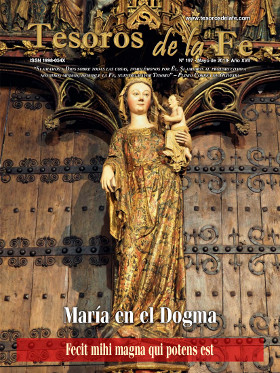

María en el Dogma Fecit mihi magna qui potens est |

|

San Paulino de York Deseoso de llevar una vida más perfecta, el futuro Papa san Gregorio Magno vendió sus propiedades en Sicilia el año 574 tras la muerte de su padre y fundó allí seis monasterios... |

|

La conmemoración de los difuntos vs. el día de las brujas: Halloween 2 de noviembre. El recuerdo de este día se vuelve hacia os seres queridos que Dios llamó a sí. Especialmente por aquellos que nos dieron la vida y nos educaron según los principios y valores que más acariciamos en el alma, sobre todo la fe católica... |

|

El patrimonio más valioso es la herencia espiritual Grande y misteriosa cosa es la herencia, es decir, el paso a lo largo de una estirpe, perpetuándose de generación en generación, de un rico conjunto de bienes materiales y espirituales... |

|

La masacre de la familia imperial rusa Bajo el sigilo de la noche, en el sótano de una casa perdida en los Urales rusos, una ráfaga de disparos, gemidos y golpes de bayoneta. Al olor de la pólvora se añade el de la sangre, que fluye en profusión... |

|

Excelencia del Avemaría La salutación angélica contiene la fe y la esperanza de los patriarcas, de los profetas y de los apóstoles. Es la constancia y la fortaleza de los mártires, la ciencia de los doctores, la perseverancia de los confesores y la vida de los religiosos... |

Promovido por la Asociación Santo Tomás de Aquino