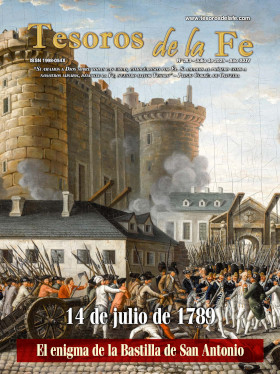

José Carlos Castillo de Andrade El 14 de julio de 1789 marca el ocaso de la verdadera libertad. Esta Bastilla de San Antonio, que más tarde tuvo tan triste fama, comenzó a construirse en 1370, durante el reinado de Carlos V, llamado el Sabio. Por entonces, no era más que una fortificación para proteger la entrada a París de los ataques enemigos por la Puerta de San Antonio. A lo largo del siglo siguiente, recibiría esporádicamente a prisioneros, al menos de guerra, lo que no impidió a los reyes ofrecer allí grandes fiestas y hospedar a personajes ilustres que visitaban la ciudad. Prisión de Estado Fue el cardenal de Richelieu, pontífice del absolutismo francés, quien transformó la Bastilla en una prisión de Estado. Fernand Bournon definió con precisión lo que era una prisión de Estado en el Antiguo Régimen: “Por prisión de Estado, al menos cuando se trata de la Bastilla, entendemos la reclusión de quienes han cometido un crimen o delito que no figura en el derecho común; de aquellos que, con razón o sin ella, son juzgados peligrosos para la seguridad del Estado, ya se trate de la nación misma, de su jefe, o de un grupo más o menos importante de ciudadanos, grupo que a veces se restringe al formado por una familia. Si añadimos a esta categoría de prisioneros a ciertos personajes demasiado prominentes como para ser castigados por un delito del derecho común a la par que un delincuente ordinario, y a quienes parecía que debía reservarse una prisión excepcional, creemos no haber omitido ninguna de las clases de delitos que fueron expiados en la Bastilla desde Richelieu hasta la Revolución” (La Bastille, Imprimerie Nationale, París, 1893, p. 117). La Bastilla, garantía de libertad El rey, en el ejercicio de las funciones de jefe supremo de las familias de su reino, que el Antiguo Régimen consideraba inherentes a la corona, enviaba también a la Bastilla a los miembros de la nobleza cuyo comportamiento no merecía la aprobación de sus familias. Así, el joven duque de Fronsac, futuro duque de Richelieu, estuvo en la antigua fortaleza “porque no amaba a su mujer”. En un principio, el encarcelamiento en la Bastilla, así como la puesta en libertad, dependían exclusivamente de una “orden del rey”, es decir, de una lettre de cachet, lo que significaba que no eran el resultado de un proceso judicial regular. Los contemporáneos no vieron en ello la manifestación de una odiosa tiranía, como hubiera podido suponerse. Para no extendernos en la explicación de este hecho, nos limitaremos a transcribir la magistral exposición de Funck-Brentano sobre las lettres de cachet:

“La autoridad real era, por su existencia misma, la condición esencial de libertad en Francia y la lettre de cachet era el único medio que poseía el rey de hacer valer dicha autoridad. Gracias a ese poder latente, que existía en todas partes y sin manifestarse por hechos tangibles, las miles y miles de autoridades locales se mantenían en equilibrio. Y, por el temor a abusar de su poder, se preservaban de la anarquía con que las amenazaban sus conflictos y, a menudo, sus embrollos. Se llega a la conclusión, seguramente bastante inesperada, de que las lettres de cachet constituían en la antigua Francia la osamenta de la libertad” (El Antiguo Régimen, Ediciones Destino, Barcelona, 1953, c. XI, p. 337). Además, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, la Bastilla quedó bajo la autoridad de un personaje de carácter nítidamente judicial, un verdadero magistrado, aunque investido también de funciones administrativas: el teniente de policía. Este entra en la prisión siempre que le place, establece una comunicación directa y constante con los presos e inspecciona todas las dependencias al menos una vez al año. A partir de entonces, 24 horas después de entrar en la Bastilla, los presos debían ser interrogados por un comisario del Châtelet, el tribunal del vizcondado de París. Aunque con algunas excepciones —prisioneros que esperaron dos o tres semanas para comparecer ante el magistrado— esta orden fue escrupulosamente observada. El comisario del Châtelet, luego de tomar conocimiento de las notas que le enviaba el teniente e interrogar al preso, remitía el expediente verbal del interrogatorio, junto con su opinión fundamentada sobre los motivos de la detención, al propio teniente, quien decidía si se mantenía o no la prisión. En los casos más importantes, una comisión especial formada por magistrados interrogaba a los detenidos. Ya no podía decirse, por tanto, que los detenidos en la Bastilla no eran sometidos a juicio. Una vez reconocida la injusticia de una prisión, una nueva “orden del rey” mandaba poner en libertad al preso. Y lo mejor era que se le indemnizaba, ya fuera con una buena suma de dinero, una pensión vitalicia o un empleo público. Durante el reinado de Luis XVI, los consejeros del Parlamento, jueces del más alto tribunal de justicia de Francia, inspeccionaban la Bastilla con la misma libertad que las demás prisiones. Por último, el ministro Breteuil dispuso que ninguna orden de detención fuera aceptada por el teniente de policía si no indicaba la duración y los motivos de la pena. En 1785, las lettres de cachet fueron prácticamente abolidas. Por otra parte, desde mediados del siglo XVIII, el Châtelet envía a la fortaleza de la puerta de San Antonio, por su propia autoridad, sin intervención del rey, a los acusados que están siendo procesados ante aquel tribunal, incluso por delitos de derecho común. En consecuencia, la Bastilla fue perdiendo progresivamente su carácter de prisión de Estado, de cárcel del rey, y muchos años antes de la Revolución ya se había convertido en una prisión como las demás, aunque mucho más blanda, como se verá. Número de detenciones Al mismo tiempo que se producía esta evolución, disminuía el número de detenciones. La fortaleza solo podía albergar a 42 presos alojados por separado. Bajo Luis XIV, de 1660 a 1715, recibió 2.228 prisioneros, lo que representa una media de 40 al año; en el reinado siguiente, de 1715 a 1774, el número aumentó a 2.567, con una media anual de 43; finalmente, en el reinado de Luis XVI, descendió a 289, o sea una media anual de 19. De 1783 a 1789, la Bastilla estuvo casi desierta; en el momento de su caída apenas albergaba a siete presos. Cuatro de ellos estaban siendo juzgados en el Châtelet por falsificación de letras de cambio; otro, el conde de Solages, había cometido un crimen monstruoso y fue recluido en la Bastilla en consideración a su familia, para evitar el escándalo de un juicio. Los dos últimos eran dementes. Así, la vieja fortaleza agonizaba. Por eso, y porque su mantenimiento era demasiado costoso, el gobierno había decidido demolerla. Los revolucionarios del 14 de julio únicamente se anticiparon. La vida en la Bastilla

El principal rasgo distintivo de la Bastilla era que no tenía ninguna de las características de una prisión en el sentido propio de la palabra. “Mi deseo —rezan las “órdenes del Rey”—, es que os lleven a mi castillo de la Bastilla”. Más que una prisión, se trataba de un sólido castillo donde Su Majestad recogía a los súbditos cuyo comportamiento le desagradaba. De ahí una primera consecuencia: una estadía en la Bastilla no deshonra a nadie, ni siquiera a las más altas personalidades del reino. Al contrario, tal vez fuera “elegante” haber estado allí, ya que estaba reservada de preferencia a los miembros de la aristocracia: el teniente de policía D’Argenson comenta de alguien que no merece la suficiente “consideración” como para ser enviado a la prisión real. Este es un punto interesante, que se ha intentado olvidar: la Bastilla estaba destinada principalmente a la nobleza. “El 14 de julio tomaron la Bastilla —escribe el padre Rudemare—; el 15 fui allí por curiosidad. Un hombre chabacano me dijo entonces: ‘No diréis, caballero, que es para nosotros que trabajamos destruyendo la Bastilla, sino para vosotros, porque los miserables no tenemos entrada allí. Para nosotros, Bicêtre… [un castillo abandonado] ¿No tiene por ahí algo para beber a vuestra salud?’”. Sebastián Locatelli, un sacerdote boloñés que visitó París en tiempos del Rey Sol y que disponía de excelentes fuentes de información, escribe: “Es un favor especial del rey ser condenado a una prisión tan hermosa… Allí hay, por supuesto, comodidades y placeres que no todos los grandes príncipes tienen en sus propios palacios, y una libertad tan grande que los ojos pueden disfrutar de agradables paisajes”. El castillo disponía de unas cuantas mazmorras húmedas y mal ventiladas, parcialmente subterráneas. Bajo Luis XIV, solo iban allí los reclusos de la peor calaña y los asesinos. En el reinado de Luis XV servían casi exclusivamente para los insubordinados que maltrataban a los guardias o a sus compañeros de prisión, así como para los soldados de la guarnición culpables de una grave indisciplina. Mucho antes del 14 de julio ya no se utilizaban: desde el primer ministerio de Necker (1776-1778) estaba prohibido encerrar a nadie en los sótanos, y ninguno de los guardias interrogados el 18 de julio de 1789 recordaba haber tenido prisioneros allí. Los “huéspedes” vivían en los pisos superiores, donde disponían de habitaciones amplias y ventiladas, dotadas de grandes ventanas (que recién fueron equipadas con rejas a finales del reinado de Luis XIV) y calentadas por chimeneas. El itinerario de un prisionero Como el ambiente de la Bastilla no era precisamente el de un moderno campo de concentración, no era necesario un gran aparato militar para convencer a alguien de recluirse entre sus muros. Por lo general, un oficial de policía notificaba al interesado la «orden del rey» y lo conducía en coche de estribos, cuidando que la conversación no decayera durante el trayecto, pues la policía de entonces conocía las reglas de cortesía. Así lo cuentan varias memorias de antiguos prisioneros. Las personas de “calidad”, advertidas de la lettre de cachet, se presentaban en la prisión sin más acompañamiento que el de sus familiares o sirvientes. Entre varios ejemplos, leemos en el diario de Du Junca, delegado del rey en la Bastilla: “El señor de Villars, teniente coronel del regimiento de infantería de los Vosgos, vino a entregarse a la prisión, habiendo sido detenido en la ciudadela de Grenoble, de donde vino directamente sin ser conducido por nadie”, y que “el señor de Jones, inglés”, vino de Inglaterra, en absoluta libertad, para convertirse en prisionero de la Bastilla. A su llegada a la fortaleza, el nuevo prisionero era conducido inmediatamente ante el gobernador, que le hacía sentarse para conversar un poco. En tiempos de Luis XIV, el gobernador acostumbraba invitar al nuevo recluso, así como a los amigos o policías que lo habían acompañado, a almorzar o cenar en su mesa. Mientras tanto, se preparaba el alojamiento del recién llegado. Con el señor de Courlandon, coronel de caballería que se presentó en la Bastilla el 26 de enero de 1695, ocurrió un hecho muy desagradable: al no haber ninguna habitación apta para recibirle, tuvo que pasar la noche en una posada cercana y recién pudo ser detenido al día siguiente… Después de pedir al prisionero que vaciara sus bolsillos (solo se registraba a las personas de baja condición), y de hacer un paquete con su dinero, joyas y armas, le conducían a sus aposentos. El régimen penitenciario Hasta el interrogatorio, el prisionero permanecía incomunicado y solo, a menos que se le permitiera llevar consigo a un sirviente. La administración concedía fácilmente el permiso para ello, llegando a pagar no solo la alimentación, sino también el sueldo de los criados, incluso cuando se trataba de presos de clase inferior. También se tenía la precaución de poner a dos y tres parientes juntos en la misma habitación, para evitar el tedio de la soledad. Conmovido por el aislamiento de Mme. de Fontaine, que no tenía parientes entre los presos, el teniente de policía detuvo también a su esposo, lo que sin duda fue una medida excesiva.

Una vez terminado el interrogatorio, los prisioneros podían recibir visitas del exterior, la mayoría de las veces en presencia de un oficial de la guarnición. En general, solo se les permitía hablar de asuntos o intereses familiares, pero Bussy-Rabutin no fue el único que trató libremente con cualquiera de sus visitantes y llegó a ofrecer cenas a sus amigos de la corte. A unos pocos prisioneros se les denegaba el permiso para pasear por las torres y los patios del castillo. En el patio interior se reunían en gran número para conversar y divertirse con los visitantes y los oficiales de la guarnición. Era una auténtica vida cortesana, elegante, frívola y brillante. En honor a la verdad, se debe reconocer que era mucho más raro que se les permitiera pasear por la ciudad, aunque varios presos disfrutaron de ello… Todo esto, por supuesto, cuando no se trataba de alguien cuya reclusión debía permanecer en secreto. El prisionero era entonces mantenido en completo aislamiento y podía ser obligado a llevar una máscara de seda para no ser reconocido por los guardias (de ahí la leyenda de la Máscara de Hierro). Estos casos, generalmente de espías y agentes secretos, son raros y no existen ejemplos de ello durante el reinado de Luis XVI. En sus habitaciones, los internos hacían lo que querían: unos criaban pájaros y animales, algunos tocaban instrumentos musicales, otros cantaban, bordaban, cosían, jugaban a las cartas y al ajedrez. Ni siquiera faltaban las intrigas elegantes o políticas, tan del gusto de la corte. El mobiliario Al comienzo, el mobiliario de los cuartos no era el mejor, por la sencilla razón de que no existía. Los presos mandaban a buscar los muebles que quisieran a sus propias casas, o los alquilaban al tapicero del castillo. A los que no poseían nada, el rey les proporcionaba dinero, a veces grandes sumas, que les permitía decorar sus habitaciones a su gusto. A principios del siglo XVIII, algunos cuartos se amueblaron de forma permanente, de modo que bajo Luis XVI casi todos disponían de mobiliario, aunque bastante modesto. Sin embargo, los presos conservaron el derecho de pedir al exterior los objetos que deseaban una vez finalizado su interrogatorio. Por eso algunos cuartos eran incluso lujosos. El del conde de Belle-Isle, por ejemplo, tenía un servicio de mesa de lino fino, vajilla plata, una cama guarnecida de damasco rojo bordado en oro, cuatro tapices, dos espejos, una chimenea con el mismo decorado que la cama, dos biombos, sillones, sillas tapizadas, mesas, cómodas, sofás, candelabros de cobre plateado, etc. Y para ocupar el tiempo libre, una biblioteca con 343 volúmenes. Al parecer, la cuestión de los libros era muy importante. Si un detenido, aunque fuera de condición modesta, no encontraba en la biblioteca del castillo una obra que le interesaba, la administración ordenaba su adquisición, aunque costara mucho dinero.

A pan y agua… Sin embargo, “primum vivere…”. Antes de entregarse a los estudios, los súbditos de Su Majestad recluidos en el castillo de la Bastilla querían alimentar sus cuerpos (a costa de la Hacienda Real, naturalmente). Y ¡cómo comían! Constantin de Renneville, encarcelado a finales del siglo XVII, cuenta en el libelo que escribió contra la Bastilla que su primera cena en prisión consistió en: “Una espléndida sopa de guisantes y lechuga, bien preparada y de buen aspecto, con un pedazo de pollo; en una fuente un suculento trozo de carne, con salsa de perejil; en otra un hojaldre acompañado de arroz con ternera; espárragos, champiñones, trufas, y como plato final un estofado de lengua de cordero. De postre, galletas y manzanas. El carcelero tuvo la amabilidad de servirme el vino: era un excelente Borgoña”. Todos los viernes y durante la Cuaresma, los presos debían ayunar: “Comportaba —dice Renneville—, seis platos y una sopa de mariscos. Entre los platos de pescado venían siempre fresquísimos lenguados, percas, etc.”. Al cabo de un tiempo, Renneville empezó a recibir la pensión para presos de segunda categoría: “una buena sopa de pan, un regular trozo de carne, una lengua de carnero guisada y dos tajadas de torta de postre. Y así se mantuvo durante todo el tiempo en que me vi obligado a permanecer en un lugar tan aburrido; a veces el menú venía aumentado con un ala o un muslo de pollo y dos pequeños pasteles”.

Tavernier, hombre de baja extracción y acusado de conspirar contra la vida del rey, uno de los locos encontrados en la fortaleza el 14 de julio, recibió durante el mes de noviembre de 1788, además de sus comidas habituales: cuatro botellas de aguardiente, 60 de vino, 30 de cerveza, dos libras de café, tres de azúcar, un pavo, ostras, castañas, manzanas y peras. “El gobernador de Launey —dice Poultier d’Elmotte—, venía a menudo a conversar conmigo; averiguaba qué tipo de comida quería y ordenaba que me sirvieran lo que deseara”. El rey también vestía a los presos pobres. Por supuesto, no como se hace hoy, con uniformes de presidiario, sino con abrigos acolchados con piel de conejo, chaquetas forradas de seda y trajes de fantasía, todo hecho a medida. La esposa del comisario Rochebrune busca por toda la ciudad un vestido de seda blanco con flores verdes para satisfacer el pedido de una prisionera, Mme Sauvé. “Señor comandante —escribe el prisionero Hugonnet—, las camisas que me trajeron no son las que pedí, porque recuerdo haber escrito que las quería finas y con puños bordados, y las que me han enviado son toscas, de tela burda y con puños dignos de un carcelero; por eso le pido que se las devuelva al comisario: que se las quede, no me sirven para nada…”. Hasta mediados del siglo XVIII, los presos podían optar por un régimen de vida más modesto y quedarse con lo que sobraba del dinero destinado a su manutención. Así, algunos llegaron a amasar pequeñas fortunas. A partir de entonces, sin embargo, ese dinero debía utilizarse íntegramente para el fin al que estaba destinado. La libertad Por muy buena que fuera la vida en la Bastilla, los presos generalmente ansiaban la libertad. La libertad, como la prisión, era el resultado de una lettre de cachet. El gobernador de la fortaleza acudía al cuarto del prisionero para comunicarle que era libre. Una vez cumplidas las formalidades, servía a su antiguo huésped una magnífica cena de despedida. Si se trataba de una persona de calidad, le invitaba a su mesa y, terminadas las despedidas, le hacía conducir en su propio coche, acompañándole a veces hasta su destino. Naturalmente, la orden de excarcelación no siempre se cumplía al pie de la letra. Si el preso tropezaba con dificultades para instalarse fuera, se le permitía permanecer más tiempo en la Bastilla, hasta que organizara su vida. Y esto ocurrió muchas veces. Muchos antiguos presos —Le Maistre de Sacy, Mme. de Staal [retrato al lado], Fontaine, el padre Morellet, Dumouriez, el mismo Renneville, entre otros— recordaban con nostalgia los momentos felices que habían pasado en el castillo de San Antonio. El enigma de la Bastilla Esta es la verdad sobre la Bastilla. Así lo avalan la idoneidad y la autoridad del eminente Funck-Brentano, de cuya obra se extrajeron los datos históricos. Lo avalan las fuentes utilizadas por este historiador, a saber, los archivos de la tristemente célebre prisión de Estado, compuestos por miles de documentos reunidos en la Biblioteca del Arsenal de París, así como las memorias de numerosos antiguos presos. Entonces, ¿cómo se convirtió la Bastilla en símbolo de opresión, de tiranía y en sinónimo de prisión cruel e inhumana? La explicación hay que buscarla en la propaganda revolucionaria, que por cierto también consiguió difundir una imagen adulterada de tantas otras instituciones del Antiguo Régimen. Ya en las últimas décadas que precedieron a la Revolución, la leyenda de la Bastilla había arraigado en la fantasía popular.

“La Bastilla —dice Restif de la Bretonne—, era un terrible espantapájaros, al que no me atrevía a mirar cuando, al caer la tarde, pasaba por la calle Saint-Gilles”. Chevalier, comandante de la Bastilla, dirigiéndose al teniente de policía, comenta las historias que circulan sobre la prisión: “Aunque sean completamente falsas, las considero peligrosas porque se han repetido durante muchos años…” Por lo demás, el misterio que rodeaba a la Bastilla ofrecía un campo propicio para el desarrollo de todo tipo de leyendas. Cuando un preso entraba en la fortaleza en un carruaje con las cortinas bajas, los soldados de guardia tenían que girarse hacia el muro o bajarse las viseras. Todo el personal de la guarnición estaba obligado a mantener en el más absoluto secreto la identidad de los prisioneros y la vida que llevaban. Al ser puesto en libertad, el preso era invitado a firmar un compromiso de no revelar nada de lo que hubiera visto al interior de los formidables muros del castillo (dígase de paso que muchos se negaban a firmar tal compromiso, sin que ello retrasara su liberación, mientras que otros contaban a quien quisiera escucharlos todo lo que sabían y mucho de lo que no sabían, y no parece que fueran importunados por tal motivo). Ya se ha dicho que la autoridad del rey en Francia antes de la Revolución era la condición misma del orden. Sus fundamentos eran la tradición y el amor y temor del pueblo. El amor de los hijos hacia su padre, habiéndose originado históricamente la autoridad real en la autoridad paterna. Y un temor igualmente filial, resultante más de la grandeza, de la majestad y del esplendor de la realeza que de su fuerza real. Presentar a la Bastilla como un temible instrumento de opresión y tiranía fue uno de los muchos medios utilizados por la propaganda revolucionaria para menguar el amor del pueblo por el rey. Aunque, por otro lado, esto aumentaba el temor, que era precisamente el freno para aquellos que, siendo la escoria de la población, eran los potenciales cooperadores más seguros de la obra revolucionaria. Al conducir a esta misma gentuza a derrumbar aquello que les era presentado como el símbolo del poder real, la Revolución consiguió hacerles sentir la debilidad del rey y su propia fuerza. Una vez perdido el respeto por la autoridad paternal del rey, el pueblo se entregará a todos los excesos y la anarquía se extenderá a lo largo y ancho de Francia. Para restablecer el orden, Napoleón utilizará mano de hierro y creará la formidable maquinaria administrativa y policial del Estado moderno. * * * La verdadera importancia de la jornada del 14 de julio de 1789 radica en esto; en el enorme impulso que dio a la transición de la vieja Francia tradicional y orgánica, con sus libertades y franquicias, a la Francia administrativa y policial de los tiempos modernos. El enigma está en que aún hoy se la conmemora como la aurora de la libertad.

|

El enigma de la Bastilla de San Antonio |

|

Jesús expulsa a los mercaderes del Templo y elige a los Apóstoles Habiendo ido Jesús a Jerusalén para celebrar la Pascua, se dirigió al Templo y vio que estaba siendo profanado por los mercaderes. Unos vendían bueyes, ovejas, palomas y otros cambiaban monedas. Vivamente indignado el divino Salvador ante tal espectáculo, hizo con varios cordeles unos azotes y expulsó del Templo a los vendedores, echando por tierra las mesas de los cambistas y gritando:... |

|

El amor en el matrimonio deformado por el romanticismo Soy hijo de familia católica y, lamentablemente, durante muchos años me perdí por los descarríos del mundo. Hace algunos años, comencé a relacionarme con una joven, más por sensualidad que por sentimientos de afecto por su persona... |

|

Corrupción en la sociedad: ¿Existe una solución? ¿Es lícito financiar candidatos? En principio, ¿se puede censurar que un hombre rico, un empresario, gaste una suma importante para fomentar la elección de determinado político, defensor de ideas semejantes a las suyas?... |

|

El santo Rey David Hoy vamos a presentar a un santo del Antiguo Testamento, que en muchos aspectos es una prefigura de Nuestro Señor Jesucristo, universalmente celebrado por su valor, piedad y cumplimiento del deber, de tal manera que el mayor elogio que se le podía hacer a un monarca era compararlo con David. Celebramos su fiesta el 29 de diciembre... |

|

Grande y misteriosa cosa es la herencia “Grande y misteriosa cosa que es la herencia, es decir, el paso a lo largo de una estirpe, perpetuándose de generación en generación, de un rico conjunto de bienes materiales y espirituales, la continuidad de un mismo tipo físico y moral que se conserva de padre a hijo, la tradición que a... |

Promovido por la Asociación Santo Tomás de Aquino