|

PREGUNTA Es muy común que los no católicos —y también los católicos progresistas— critiquen a la Iglesia citando a la Inquisición como una gran mancha en su pasado. Sé que el tema es delicado, pero si tuviéramos un mayor conocimiento de esta institución y de ese periodo de la historia, podríamos defender mejor a nuestra Iglesia católica. RESPUESTA

Como el propio lector indica, la cuestión de la Inquisición es delicada de tratar, ya que los historiadores y propagandistas anticatólicos han difundido una verdadera “leyenda negra” sobre ella, similar a la difundida contra Portugal y España por la conquista y evangelización de América. Se hace difícil, por tanto, tratar de la Inquisición sin armar un verdadero alboroto, alimentado por prejuicios ideológicos, falsedades históricas y exageraciones. Para una valoración serena y equilibrada de la cuestión es necesario, por un lado, remontarse a los principios teológicos; y por otro, describir adecuadamente el contexto histórico en el que los Papas nombraron a los inquisidores para juzgar las causas de herejía y sancionar a los culpables. La primera tarea se ve dificultada hoy en día por el hecho de que el hombre moderno, sobre todo después de la Ilustración del siglo XVIII, dejó de entender la Revelación como algo objetivo, como un don de Dios, por tanto fuera del ámbito del libre criterio privado. De ahí la conclusión errónea de que la religión es un asunto estrictamente personal, pudiendo cada uno tener la religión que quiera, o incluso no tener ninguna. Debido a este relativismo religioso, el hombre moderno tampoco acepta que el Dios de la Revelación haya instituido una única Iglesia verdadera para conducir a las almas al cielo mediante la predicación de la Buena Nueva, cuyo primer y más importante deber es precisamente el de mantener inmaculado este depósito original de la fe, requisito fundamental para la salvación eterna. De ahí la necesidad de combatir las herejías. En la Antigua Ley esta obligación de preservar la integridad de la fe en el único Dios verdadero y de su culto era sorprendentemente rigurosa. Leemos en el Deuteronomio: “Si surge en medio de ti un profeta o un visionario soñador y te propone: ‘Vamos en pos de otros dioses —que no conoces— y sirvámoslos’, aunque te anuncie una señal o un prodigio y se cumpla la señal o el prodigio, no has de escuchar las palabras de ese profeta o visionario soñador; pues el Señor, vuestro Dios, os pone a prueba para saber si amáis al Señor, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Debéis ir en pos del Señor, vuestro Dios, y a él temeréis; observaréis sus preceptos y escucharéis su voz, le serviréis y os adheriréis a él. Y ese profeta o visionario soñador será ejecutado por haber predicado la rebelión contra el Señor, vuestro Dios, que os sacó de la tierra de Egipto y os rescató de la casa de esclavitud, y por intentar desviarte del camino que te mandó seguir el Señor, tu Dios. Así extirparás el mal de en medio de ti” (13, 1-6). Y el texto sagrado obliga, en los versos siguientes, a denunciar a los familiares y a pasar por el filo de la espada a las ciudades que hayan apostatado del culto al único Dios.

Severidad saludable para el bien de los mismos extraviados Aunque los apóstoles estaban profundamente imbuidos de la convicción de que cualquier enseñanza en desacuerdo con la suya, aunque fuera proclamada por un ángel del cielo, era una grave ofensa, sin embargo, san Pablo, en el caso de los herejes Alejandro e Himeneo, no les impuso la pena de muerte ni los azotes de la Antigua Alianza, sino que consideró suficiente la excomunión de la Iglesia (1 Tim 1, 20; Tit 3, 10). De hecho, a los primeros cristianos difícilmente se les ocurría adoptar otra actitud hacia los que se desviaban en materia de fe. Los doctores cristianos de los tres primeros siglos insistieron en el principio de que la religión no puede imponerse a los demás —principio que siempre ha seguido la Iglesia en sus relaciones con los no bautizados— y, distinguiendo entre la ley mosaica y la religión cristiana, enseñaron que para el cristianismo era suficiente el castigo espiritual de los herejes (es decir, la excomunión).

Después de la conversión de Constantino y la cristianización del Imperio, sus sucesores empezaron a considerarse a sí mismos como “obispos del exterior” divinamente designados, acumulando la tradicional autoridad del Pontifex Maximus del mundo romano. De este modo, la autoridad civil tendía a menudo, en alianza con los prelados arrianos, a perseguir con el encarcelamiento y el exilio a los obispos fieles al Evangelio. Estos últimos, al defenderse, insistieron repetidamente, como san Hilario de Poitiers, en que los severos decretos del Antiguo Testamento quedaban abrogados por la suave y dulce ley de Cristo. Sin embargo, emperadores como Teodosio estaban persuadidos de que su primera tarea era la protección de la religión, por lo que promulgaron muchos decretos penales contra los herejes, incluyendo entre los castigos el exilio, la confiscación e incluso la muerte. A fines del siglo IV y principios del V, proliferaron herejías como el maniqueísmo, el donatismo y el priscilianismo. El gran san Agustín de Hipona las combatió con su pluma y al comienzo se negó a pedir el auxilio del brazo secular, rechazando explícitamente el uso de la fuerza, admitiendo a lo sumo la imposición de multas moderadas a los refractarios. No obstante, cambió de opinión, movido por los increíbles excesos de los bandos donatistas (los llamados circumcelliones) o por los buenos resultados obtenidos gracias al uso de la fuerza. En su correspondencia con los funcionarios del Estado, san Agustín habla de la caridad y representa a los herejes como ovejas descarriadas a las que hay que asustar con amenazas de castigos severos. Pero en sus escritos contra los donatistas, defiende los derechos del Estado. A veces, nos dice, una severidad saludable redundaría en beneficio de los propios descarriados, y también protegería a los fieles y a la comunidad. Las almas deben ser atraídas por la fe, no por la violencia La necesidad de rigor en la lucha contra la herejía se acentuó con el auge del priscilianismo, una mezcla de gnosticismo y maniqueísmo. En el año 447, el Papa san León Magno reprimió a los seguidores de Prisciliano por promover el amor libre y ridiculizar todas las leyes humanas y divinas.

Al santo pontífice le pareció natural que las autoridades civiles hubieran castigado las demoledoras locuras de los sectarios por representar una amenaza para el Imperio, y que hubieran condenado a muerte al fundador de la secta y a algunos de sus seguidores. Según él, esto supuso una ventaja para la Iglesia: “Aunque la Iglesia estaba satisfecha con la sentencia espiritual de sus obispos, y es reacia al derramamiento de sangre, fue sin embargo ayudada por la severidad imperial, en la medida en que el miedo al castigo corporal lleva a los culpables a buscar el remedio espiritual” (Epístola 15). Alrededor del año mil, los maniqueos de Bulgaria se extendieron por Europa occidental bajo diversos nombres, y llegaron a ser numerosos en Italia, España, Francia y Alemania. El sentimiento popular cristiano pronto se mostró adverso a estos peligrosos sectarios, lo que dio lugar a fortuitas persecuciones locales, generalmente promovidas por las autoridades populares y respaldadas por las civiles, a pesar de la frecuente oposición de obispos y clérigos. Para evitar estos excesos, varios sínodos del siglo XI, y más tarde el Concilio de Letrán en 1139, promovieron la actitud resumida en el axioma de san Bernardo: Fides suadenda, non imponenda, es decir, los hombres deben ser atraídos a la fe por la persuasión, no por la violencia. Las leyes eclesiásticas fueron menos severas que las del poder civil Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XII, esta misma herejía, en forma de catarismo, se extendió de forma alarmante, amenazando no solo la existencia de la Iglesia, sino socavando los propios fundamentos de la sociedad cristiana. En oposición a esta propaganda cátara o albigense, surgieron leyes penales en Alemania, Francia y España, que expulsaban a los herejes de estos dominios y castigaban a los recalcitrantes con la muerte en la hoguera.

Las leyes eclesiásticas eran mucho menos severas. Alejandro III, en el Concilio de Letrán de 1179, pidió a los soberanos que silenciaran a los perturbadores del orden público, si era necesario por la fuerza, encarcelando a los culpables y confiscando sus bienes. El Papa Lucio III llegó a un acuerdo con el emperador Federico Barbarroja en Verona (1148), por el que los herejes debían ser presentados ante el tribunal episcopal, excomulgados y entregados al poder civil para ser debidamente castigados, con la exclusión de los cargos públicos, la infamia, la expropiación o el exilio, pero el castigo no incluía la pena de muerte. El Papa Inocencio III y el IV Concilio de Letrán no intensificaron las penas, pero dieron mayor margen a los legados pontificios y establecieron un procedimiento canónico regular, que sirvió para eliminar la arbitrariedad, la pasión y la injusticia de los tribunales civiles en España, Francia y Alemania. Mientras estas prescripciones estuvieron en vigor, no se produjeron condenas sumarias ni ejecuciones masivas, ni se hicieron hogueras. El inquisidor era un juez especial que actuaba en nombre del Papa Un rescripto imperial para Lombardía de 1224 fue la primera ley en la que se indicaba explícitamente la muerte en la hoguera como castigo para los herejes recalcitrantes, aunque ya se practicaba de forma esporádica y local en Francia y Alemania. Este rescripto fue adoptado por el derecho penal eclesiástico en 1231, y aplicado en Roma. Fue entonces cuando surgió la Inquisición de la Edad Media. Según los historiadores desapasionados, lo que habría impulsado al papa Gregorio IX a establecer la Inquisición fue su preocupación por impedir las intromisiones del emperador Federico II en el ámbito estrictamente eclesiástico de la doctrina de la fe, estableciendo un tribunal distinto y específicamente eclesiástico. El pontífice tenía razones para temer tales usurpaciones imperiales, en una época todavía agitada por las contiendas entre el Papado y el Imperio, así como el eventual abuso de una legislación cada vez más estricta contra los herejes, utilizando el desvelo por la pureza de la fe como mero pretexto para la ejecución de rivales personales. Un tribunal papal, puramente religioso, garantizaría la libertad de la Iglesia y podría ser confiado a teólogos de reputación intachable, y sobre todo independiente del poder civil. El Papa no estableció la Inquisición como un tribunal separado. Lo que hizo fue nombrar jueces especiales pero permanentes, que desempeñaran sus funciones doctrinarias en nombre del Papa. Donde tenían su sede, estaba la Inquisición. El rasgo característico de la Inquisición no era su peculiar procedimiento, ni el interrogatorio secreto de los testigos y la consiguiente acusación oficial, pues estos procedimientos habían sido comunes a todos los tribunales desde la época de Inocencio III. El Inquisidor, en sentido estricto, era un juez especial y permanente, que actuaba en nombre del Papa y estaba revestido por él del derecho y el deber de tratar legalmente los delitos contra la fe. Desvelo por la fe, la salvación de las almas y la erradicación de la herejía Justo en esa época surgieron dos nuevas órdenes religiosas, los dominicos y los franciscanos, cuyos miembros, por su superior formación teológica, su desprendimiento de los bienes terrenales y su popularidad, parecían eminentemente aptos para desempeñar la tarea inquisitorial con plena independencia y sin dejarse influir por motivos mundanos, para “castigar la temeridad de los impíos sin herir la pureza de los inocentes” (Gregorio IX). Al confiar tal tarea a miembros destacados de estas dos órdenes, especialmente a los dominicos, el Papa se preocupó de disponer explícitamente que ningún tribunal inquisitorial funcionara en parte alguna sin la cooperación del obispo diocesano, cuya participación se requería explícitamente para infligir las penas de cadena perpetua o muerte a los culpables. El inquisidor debía poseer en grado eminente las cualidades de un buen juez, estar animado por un desvelo ardiente por la fe, la salvación de las almas y la extirpación de la herejía; sin ceder a la pasión, enfrentándose a la hostilidad sin miedo, pero al mismo tiempo siendo sensible a la debilidad humana. De modo que, cuando las circunstancias lo permitían, debía ser misericordioso al asignar las penas. La historia nos muestra hasta qué punto los inquisidores estuvieron a la altura de este ideal. Lejos de ser inhumanos, eran por lo general hombres de carácter íntegro y de una santidad a veces admirable, habiendo sido muchos de ellos canonizados por la Iglesia. El procedimiento inquisitorial solía comenzar con un “periodo de gracia” de un mes, proclamado por el inquisidor cada vez que acudía a un distrito dominado por la herejía. Los habitantes eran citados a comparecer ante el inquisidor, y los que admitían por su cuenta pertenecer a una secta herética recibían una penitencia adecuada (por ejemplo, una peregrinación), pero nunca un castigo severo como la cárcel o la remisión al poder civil. Muchos de estos arrepentidos aportaban importantes indicios y pruebas contra los principales promotores de la herejía, que eran entonces citados ante los jueces. Si el acusado confesaba amplia y libremente, el caso concluía pronto en su beneficio. Por desgracia, en la mayoría de los casos, estos promotores de la herejía se obstinaban en negar los hechos, a pesar de las pruebas en contrario y de las declaraciones de los testigos. Los acusados gozaban de importantes garantías. A partir de Bonifacio VIII, las denuncias no podían ser anónimas. El acusado podía dar a conocer al juez los nombres de sus enemigos, y si la acusación procedía de ellos, se desestimaba sin más. Sobre todo, los falsos testigos eran castigados sin piedad. Además, el acusado permanecía en libertad hasta que se formulaba la acusación formal. Como ya se ha mencionado, el inquisidor debía llevar a cabo el proceso judicial en colaboración con el obispo diocesano o sus representantes, a quienes debían enviarse todos los documentos relacionados con el juicio. Los dos juntos, inquisidor y obispo, debían también convocar y consultar a varios hombres justos y experimentados (boni viri) y decidir según su opinión (vota), especialmente en lo que respecta a la credibilidad de los testigos, la gravedad de la culpa y la pena. Por último, el acusado aún podía apelar el juicio ante Roma, que dictaba la sentencia final en base a toda la documentación recibida.

Penas aplicadas, conmutación y reducción de las mismas Al igual que en la justicia civil de la época, los acusados contra los que existían pruebas sólidas pero que las negaban obstinadamente eran sometidos a tortura. Pero los inquisidores más experimentados no daban valor a las declaraciones obtenidas bajo tortura, que solo podía ejercerse una vez, y de forma que no pusiera en peligro la vida ni ningún órgano del cuerpo. En su mayor parte, los castigos no eran inhumanos. Incluían ciertas buenas obras, como la construcción de una iglesia, una peregrinación más o menos lejana, la ofrenda de una vela o un cáliz, la participación en una cruzada, etc. Otros tenían el carácter de verdaderos castigos, y hasta cierto punto infamantes, como las multas, cuyo producto se destinaba a fines públicos como la construcción de iglesias, caminos o similares; los azotes con varas durante el servicio religioso; la picota; el uso de cruces de colores, etc. En las actas de la Inquisición leemos muy a menudo que, por causa de la vejez, la enfermedad o la pobreza de la familia, el inquisidor reducía la pena debida por pura piedad, o a petición de un buen católico. La cadena perpetua se cambiaba por una multa, y ésta por una limosna; la participación en una cruzada se conmutaba por una peregrinación, mientras que una peregrinación lejana y costosa se cambiaba por una visita a un santuario o iglesia vecinos, y así sucesivamente. Entre las penas más duras estaba la prisión en sus diversos grados, no siempre considerada como un castigo en sentido propio, sino como una oportunidad para el arrepentimiento, una prevención contra la recaída o la mala influencia de otros. La pena extrema era la excomunión de la Iglesia y el consiguiente sometimiento al brazo secular, para ser quemado en la hoguera. No es posible afirmar —ni siquiera aproximadamente— cuántas víctimas fueron entregadas al poder civil. Existen apenas algunos indicios: en el periodo más activo de la Inquisición romana en Toulouse, entre 1308 y 1323, solo 42 de los 930 reos comprobados fueron entregados al brazo secular. Estos datos y otros de la misma naturaleza ratifican la afirmación de que la Inquisición marca un avance sustancial en la administración de justicia contemporánea; y, por tanto, en la civilización humana. Un destino mucho más terrible, por otra parte, le esperaba al hereje en aquella época, cuando era juzgado directamente por un tribunal secular.

|

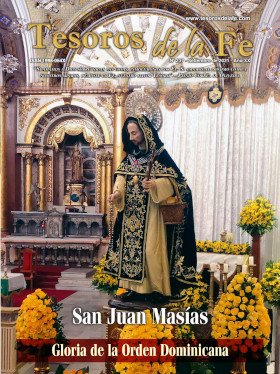

San Juan Masías Gloria de la Orden Dominicana |

|

El derecho de los padres a la educación de sus hijos La familia ha recibido, por parte del Creador, deberes y derechos respecto a la educación de los hijos. Este derecho de los padres tiene preferencia sobre el derecho de otras instituciones sociales. Ningún poder terreno —tampoco el Estado— está autorizado para disputar este derecho a los padres... |

|

Dos mundos, el de ayer y el de hoy Los trajes pueden reflejar la compostura. Hoy se encuentran trajes de lo más extravagantes en todas las calles y en cualquier lugar del mundo. En el maniquí de la derecha, la ropa interior aparece bajo la exterior, contrario al recto orden de las cosas... |

|

¡Satanismo para la juventud! El rock and roll ejercía en el pasado una mayor atracción hacia la juventud, superado ahora por otros sonidos superlativamente cacofónicos y aberrantes. Sin embargo, no cabe duda que continúa sirviendo como medio de iniciación a la irracionalidad, al desvarío e incluso al satanismo para un... |

|

La perfecta alegría Iban una vez San Francisco y el hermano León caminando en tiempo de invierno. ¿En qué está la perfecta alegría? preguntó el fraile, a lo que el santo vino a responder con un curioso pero ilustrativo ejemplo... |

|

El sentimiento de la naturaleza y el alpinismo En verdad que en estos contactos con la naturaleza sentimos la cercanía de Dios y contemplamos sus maravillas, nuestra mente se capacita más para lo bello y lo bueno, cobra fuerza y dignidad y prevé sus altos destinos... |

Promovido por la Asociación Santo Tomás de Aquino